妻にリノベについてもっとブログに書けと言われたので、今回は動機について。

前回の記事にあった「そろそろ買ってもいいか」って部分をもうちょっと詳しく。

不動産の物件情報サイトを当てもなく眺めることが僕のささやかな趣味であった。HOME’S的なものもたまにチェックするけど、R不動産とかリノベ界隈のサイトに足繁く通っていた。買うなんて意識はなかったから、ほとんど賃貸ばかり。でもそういうサイトには分譲も紛れ込んでいたりする。

とある日いつものように物件情報を見ていたら、今住んでいる家に比較的近い立地でそこそこ広いのに価格が安いリノベ済み物件が掲載されていて、「え!?この価格なら(無理せず)買えるのでは??」なんて思った。とはいえ本気で買おうという考えはなく、ちょっと見てみるのも経験としてはよいかなんてノリで妻に相談したら、僕と全く同じ反応だったから勢いで内見予約をしてみた。

内見当日。マンション自体はけっこう古い。初めての内見だしこんなもんかなと思って、その時はそこまで気にならなかった。(後から考えると、内見した物件の中では中の下か下の上くらいな気がする。)

でも二人とも古いことに対してそんなに拒否感がなかったのは今回リノベを決断する要因の1つかもしれない。内側はいくらきれいにできても外観や共用部はどうにもならないから。

担当者の方と部屋に入っての第一印象は「けっこう良いかも」だった。妻もこれまた同じような感じか、むしろ僕より気に入ってた感じさえある。水回りが狭いとか気になる部分はあるものの部屋としての雰囲気は好きだったな。安いし部屋の中も気に入ったのに何故そこに決めなかったかと言うと、車がひっきりなしに通る幹線道路沿いだから音や振動がけっこう激しくて、住んだらずっと気にすることになりそうだなと思ったから。外観や共用部と同じように立地も変えられない。当たり前だけど、不動産を探すときにこれは忘れてはならないポイント。

で、担当の方にローンとか諸経費とか基本的な話を教えてもらって、その日は退散した。そしてランチで寄ったココイチでカレー食べてるときには、今回内見した物件かどうかは別として買うのもありかもなぁなんて感じていたことは確か。じゃあなんで自分でリノベする物件を探そうかと思ったのかについてはまた次回。

家をつくることにした。正確に言うなら、中古マンションを購入してリノベーションすることにした。

経緯を記録しておいた方が良いかと思い途中までつらつら書いていたんだけど、あまりに長くなりすぎるし要点がよくわからなくなってきたので、その辺は割愛する。すごく短くまとめると、「そろそろ買ってもいいか」となんだか自然とそう思ってしまったからでしかない。DINKSとして生きることを決めたわけでもないので、将来の家族構成に不確定要素は確かにある。でもそれを許容できる家をつくればいいかって感じで。(ただし予め書いておくと、そんなに広い家ではない。)

前フリはここまでにして、今回は家をつくるにあたってどんなことが大切だと思っているかを書こうと思う。それは単なる空間的な話ではなく、「家」を通じた僕の「家族」に対する捉え方である。

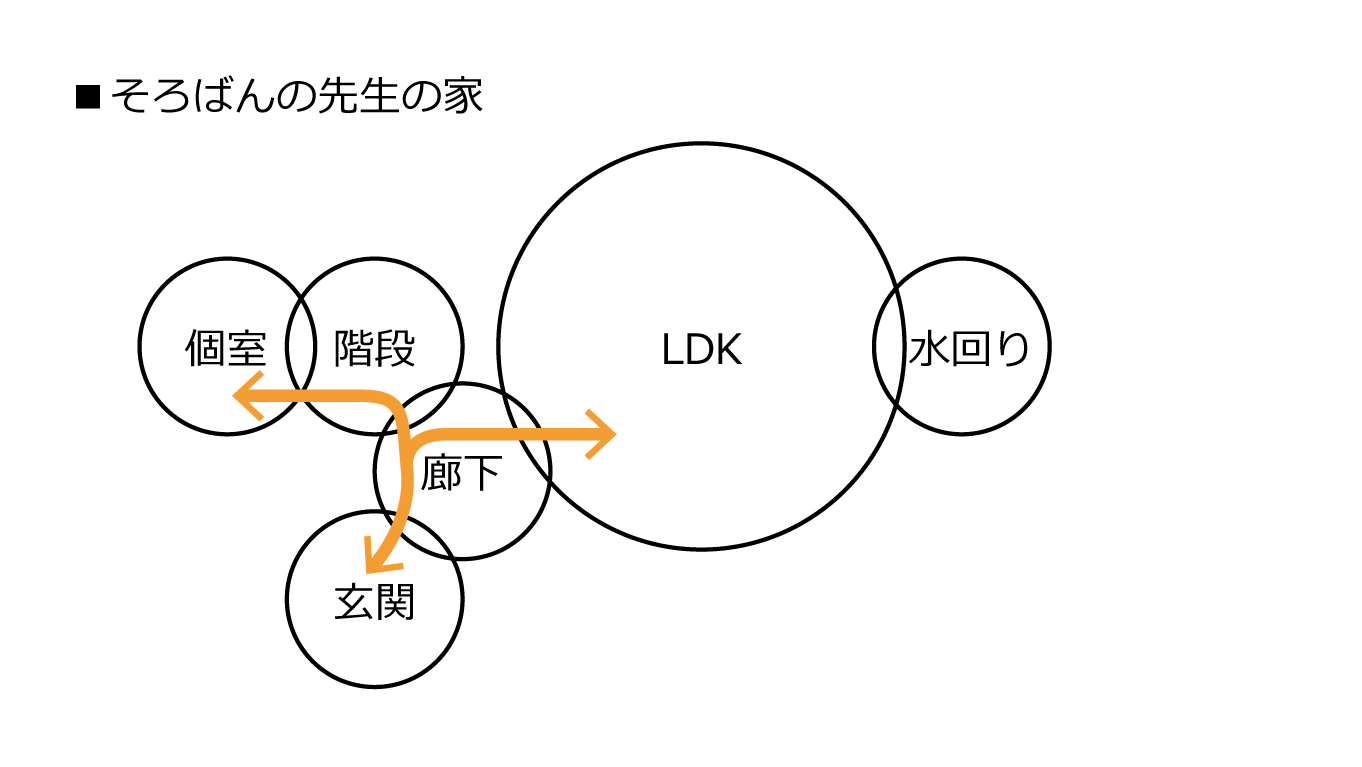

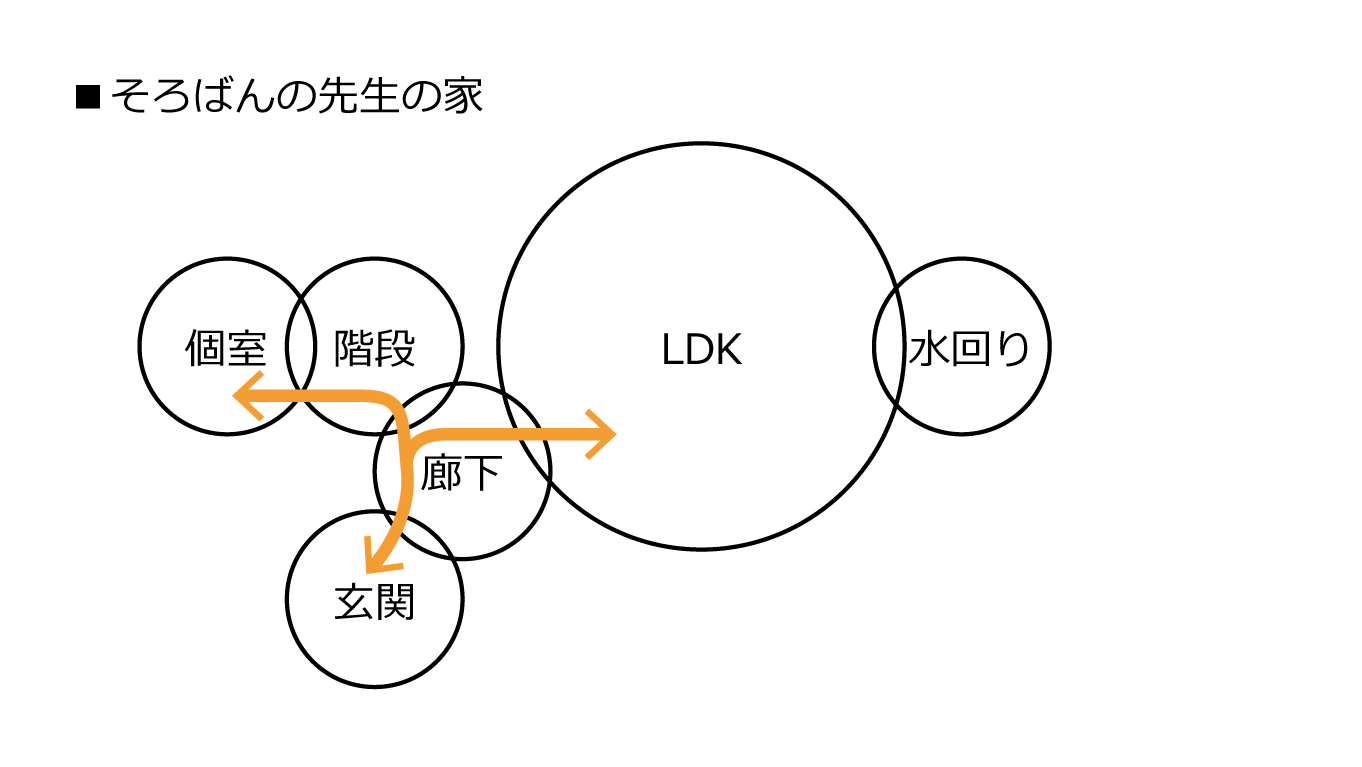

ダイアグラムを使って思考の整理を試みようと思う。

上の図は小学生時代に通っていたそろばん教室を図式化したもので、先生一家の自宅も兼ねている。図中の個室でそろばん教室が行われ生徒が入ってくるため、個室と生活空間(LDK)の動線を廊下から分けている。

別にそろばん教室に限らず普通の戸建てやマンションでもこんな構成の家は数多くある。(友人の家に遊びに行くと、圧倒的にこの構成が多かったと記憶している。)

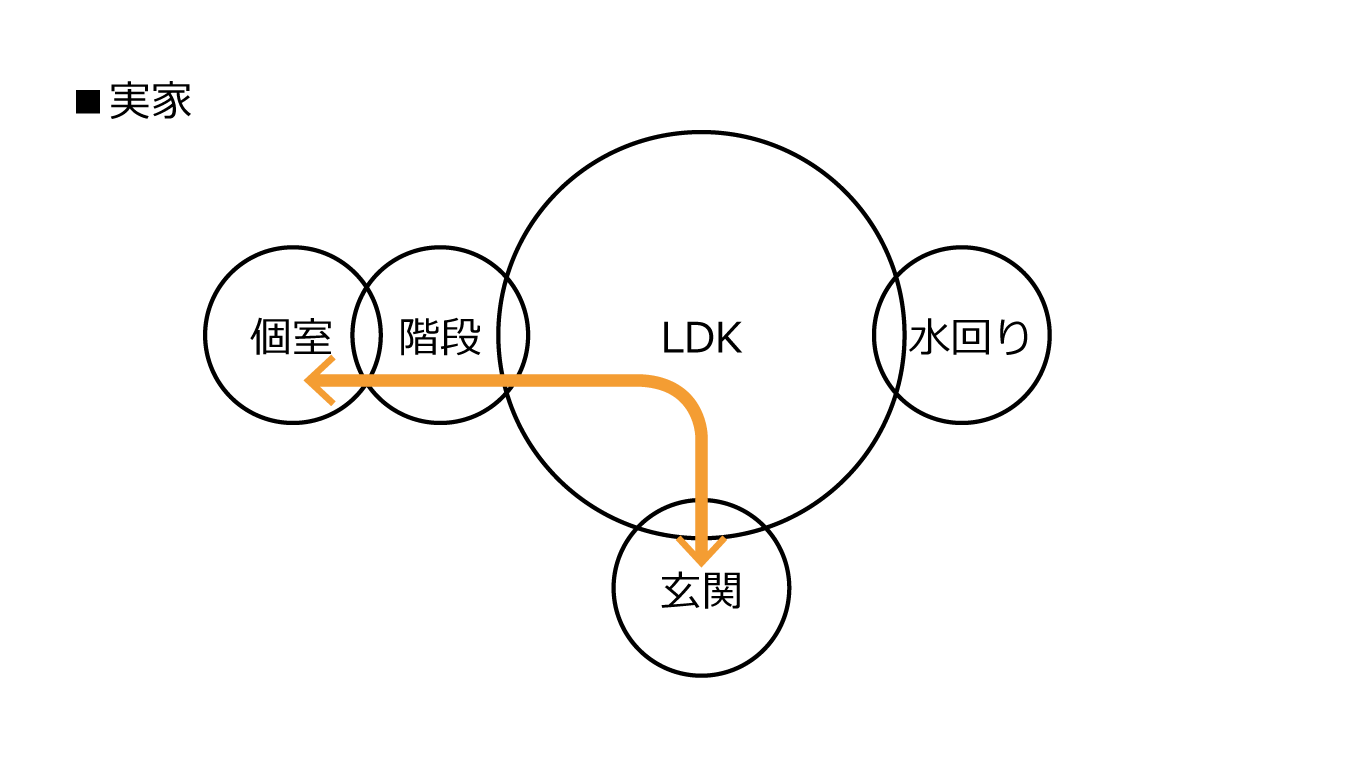

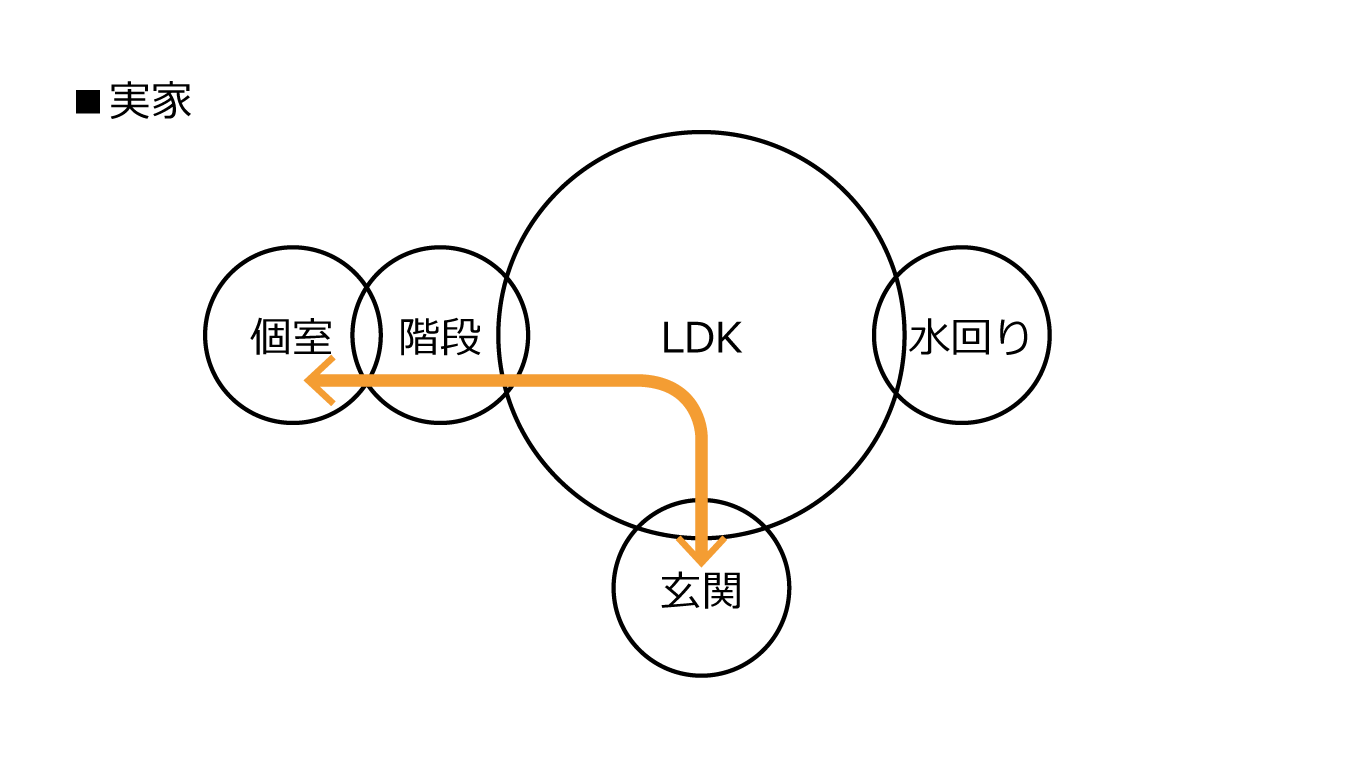

そしてこれが僕の実家の構成。図としても非常にシンプルだが、何より注目すべきはLDKを通らないと個室には辿り着けないことである。すなわち、家を出る際や帰宅時に家族の顔を見ることになる。どんなに顔をあわせたくない時でも。

これは母が家の購入にあたって最も重視してた点だった。僕が小学校5年生の時に今の実家へ引っ越したのだが、それまで住んでいた祖父母の家も同様の構成で、大学で一人暮らしをするまではそれが当たり前のことだった。

リビングの居心地が良くて、寝るときにようやく自分の部屋に行くこともたくさんあった。(これは部屋にテレビを置くことが禁止されていたのも大きな要因だが。)険悪な時期でも、この家だから常に最低限のコミュニケーションがとれていたのだと思う。言葉なんかほとんど交わさなくても、顔をあわせるだけでわかることはそれなりにある。

少しかしこまった書き方をするなら、家づくりにおいてパブリック→プライベートという順路がうまく組み立てられれば、僕の根源的な要求を満たすことになる。

長々語ってきたがこれが今回のリノベでやろうとしている構成である。マンションならではの制約もありなかなか純粋な形での実現は難しかったが、基本的には実家とほとんど変わらない。寝室はLDKとなるべく一体的なものとして使いたいなと考えている。

マンションなのに階段があって、その先が「?」になっている点はそのうち書こうと思うけど、将来に対する自由度を担保している部分。

閑話休題。

この構成がどんな質感(デザインと言い換えてもいいかもしれない)で立ち上がるかによって、実際の暮らしの豊かさは変わってくるのは理解している。でもそこは設計者(大学の後輩)に全面的な信頼があるのであまり心配していない。むしろフローリングだとか水栓だとか自分達で選ぶものが意外と多くて驚いているくらいだ。ショールームであれこれ言いながら悩むのも案外楽しいけどさ。

ちなみに現時点は見積待ちで、予算内に収まってくれることを祈っている状態である。

(家については今後も何かテーマを見つけて時折コラム的にブログを更新したいなと考え中。)

2年程前からコーヒーと牛乳を二層に分けて遊んでいて、かなりきれいにできるようになったので作り方を紹介してみる。

まずは完成写真から。

ちょっと緊張してしまい、会心の出来ではなかったけど、まあ許容範囲ということで。でもこれくらいできれば良いよね?

そもそもこの記事を書こうと思った経緯は、自分の進化が一目で分かるように、たまってきた写真に対してインスタグラムで「カフェオレイヤー」ってハッシュタグを付けてみたところから始まった。誰もそんなタグを使っていなかったので、すぐに一般的な呼び名が気になり調べてみると、どうやら「ツートンコーヒー」や「二層コーヒー」という名称がメジャーらしい。その2つのハッシュタグで写真を見るとかなりの枚数が出てくる。そして見ているうちに嫌でも気づく、自分のレベルが高いことに。

とはいえ特別なことなんてほとんどしてなくて、集中力と少しのコツで誰でもできるはずだから紹介でもしてみようかと。

それでははじまりはじまり。

特別なことはほとんどないとか書いたくせに、いきなり重要なポイント。

用意する氷は丸!理由は後で書くけど、普通の四角い氷よりかなりやりやすくなるはず。

1つグラスに入れる。複数個入れても多分問題なし。でも個人的には、完成時に氷を隠した方がきれいだと思うから、僕は1つしかいれない。十分冷たくなるし。

まずは牛乳を注ぐ。ここはほとんど何も気にしないでオッケー。ちなみに甘くなるのが嫌なので、ガムシロップは全く使ってません。(比重の関係でミルクにガムシロを混ぜた方が作りやすいみたい。やったことないけど。)

作っておいた水出しコーヒーをビーカーに移し替える。ビーカーじゃなくても良いけど、注ぐ加減を繊細に調整できる容器じゃないと難しいと思う。

ここからは超慎重に。ドバッといくと終了だから。

1滴ずつ落とす。コーヒーをドリップする際、最初にポタポタとお湯を注ぐのと同じような感じ。

ここで重要なのは、丸い氷のてっぺんにコーヒーを注ぐようにすること。丸い形状はここで活きてきて、コーヒーが牛乳へゆっくりと辿り着ける。

要するに、注ぐコーヒーを牛乳に影響させなければどんなやり方でもうまくできるはず。1滴ずつと書いたのも静かに注ぐため。

この辺までは集中力マックス。1つ前の写真から、1分くらいかかってるかも。

コーヒーが層になってきたら少しだけ注ぐスピードを上げて大丈夫。でも本当に少しだけにしておかないと、諦めなくてもそこで試合終了ですよ?

遊びにきたはんぺん(文鳥)が腕に乗ってきても集中力を切らしたらダメ。

グラスの後ろに移動して見守るはんぺん。

飽きてきたはんぺん。

そろそろできそうかチェックしにきたはんぺん。この辺りからはポタポタではなく、ちょろちょろくらいの注ぎ方でも大丈夫。

油断するなよと少し遠目から最後の確認をするはんぺん。もうしばらくちょろちょろ注いでいけば完成!(最初の写真)

他の方法もあると思うけど、どれだけきれいに作れるかの決定的な要因は集中力によるところが大きいはず。こないだ2杯分作ったらけっこう疲弊したから、意外と大変だと思うんだよね。

それじゃ興味ある方はやってみてね。

<

2

3

4

5

6

>